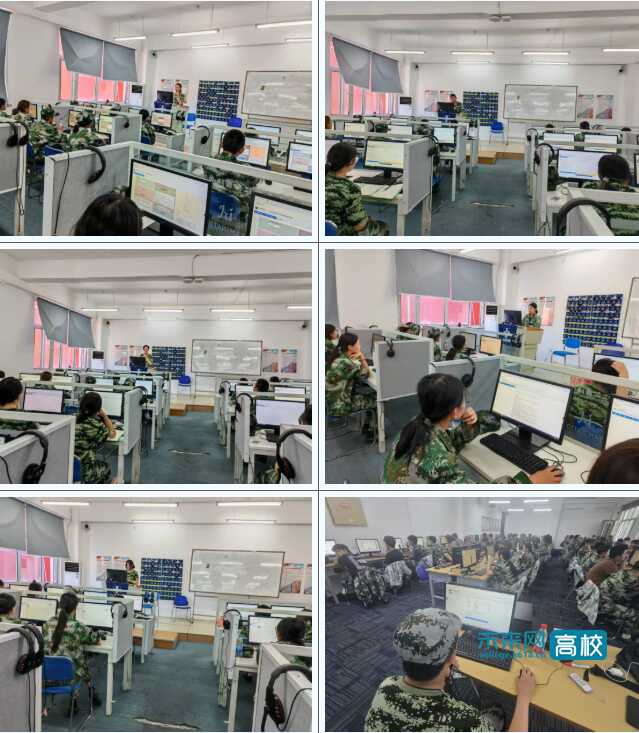

9月12日,黑龙江外国语学院面向2025级新生开展的AI“初发”智能体开发实训营圆满收官。作为学校在人工智能技术普及化教育领域的重要实践,此次实训营汇聚了来自文、工、管理、艺术等多个学科的新生,由信息工程学院教师团队主讲,北京邮电大学教育数字化专家徐童教授指导备课,是学校践行“人工智能 + 教育”、推动高等教育数字化转型的重要实践。通过“理论奠基——实践操作——创新拓展”的递进式教学,新生们在AI智能体开发领域完成了从“初识”到“创享”的跨越。

“初发”智能体开发实训课程为期两周,课程设计紧扣“以成果为导向”的核心理念,在两周的时间里,学生们经历了从技术认知到创新实践的完整成长链条。

第一周课程聚焦基础夯实与实践操作。学生初识智能体开发平台,体验了“MBTI人格模拟器”智能体复刻训练;在教师团队“屏幕同步+分步解析”的示范教学下,顺利完成智能体创建、逻辑编排、功能调试等全链条操作,不仅快速掌握了平台核心功能的使用方法,更在实操中建立起对智能体开发流程的整体认知。

第二周课程聚焦成果打磨与创意碰撞。课堂上,学生们踊跃地上台演示并讲解自己开发的智能体作品,学生作品种类丰富、创意十足,涵盖了多学科的应用场景,充分展现了跨专业融合的巧思与智慧。教师团队对优秀案例深度点评,并现场演示具备复杂功能的应用型智能体,进一步启发学生创造性思维。在教师引导下,学生对智能体进行优化与完善,最终完成作品上传发布,形成独具特色的学习成果。

参与实训的新生们收获显著,不仅初步掌握了智能体开发的基础技能,能够熟练运用 “初发”智能体开发平台进行智能体创建与调试,更在实践中深化了对人工智能技术的理解,真切感受到了跨学科知识融合应用的魅力。通过从案例复刻到自主创新的全流程实践,学生的逻辑推演能力得到系统性锤炼,面对技术瓶颈时可形成结构化分析与解决方案;创新思维被深度激活,能够主动实现多学科知识与 AI 技术的跨界融合,拓展应用探索边界;实操能力显著进阶,从技术操作的初始生疏逐步达成智能体独立开发与迭代优化的能力闭环。

据统计,本次实训营覆盖2025级新生,累计开发并上传各类智能体作品5400余件。作为学校践行“人工智能+教育”的重要举措,此次AI“初发”智能体开发实训营的圆满收官,不仅让新生在入学初期就接触到前沿技术实践,为他们后续的专业学习与发展奠定了坚实的技术基础,更通过跨学科融合的教学模式,打破了文、工、管理、艺术等专业之间的壁垒,让不同学科的知识在AI智能体开发的实践中实现了有机融合,为“技术赋能+跨学科融合”的人才培养体系注入了新的活力。

据介绍,未来,该校将持续深化人工智能技术与教育教学的融合创新,积极搭建多元化、高品质的实践平台,为学生提供更丰富的技术学习资源与实践路径,助力学生成长为能够适应数字化浪潮、兼具专业素养与技术能力的复合型人才,为高等教育智能化转型书写更加辉煌的教育篇章。(通讯员:王硕)